まだまだ暑い日が続いていますね。天気予報では、9月中頃には、秋雨前線がゆっくりと本州を南下する予想のようです。秋の長雨のシーズンも、梅雨の時期のようにカタツムリを見かける事があります。野外で見かけるカタツムリには、もともと日本に生息していた種類と外国からやって来た外来種がいます。その外来種のカタツムリの代表的な種類がオナジマイマイ(学名:Bradybaena similaris) です。今回は、このオナジマイマイについて解説します。

オナジマイマイとは🐌

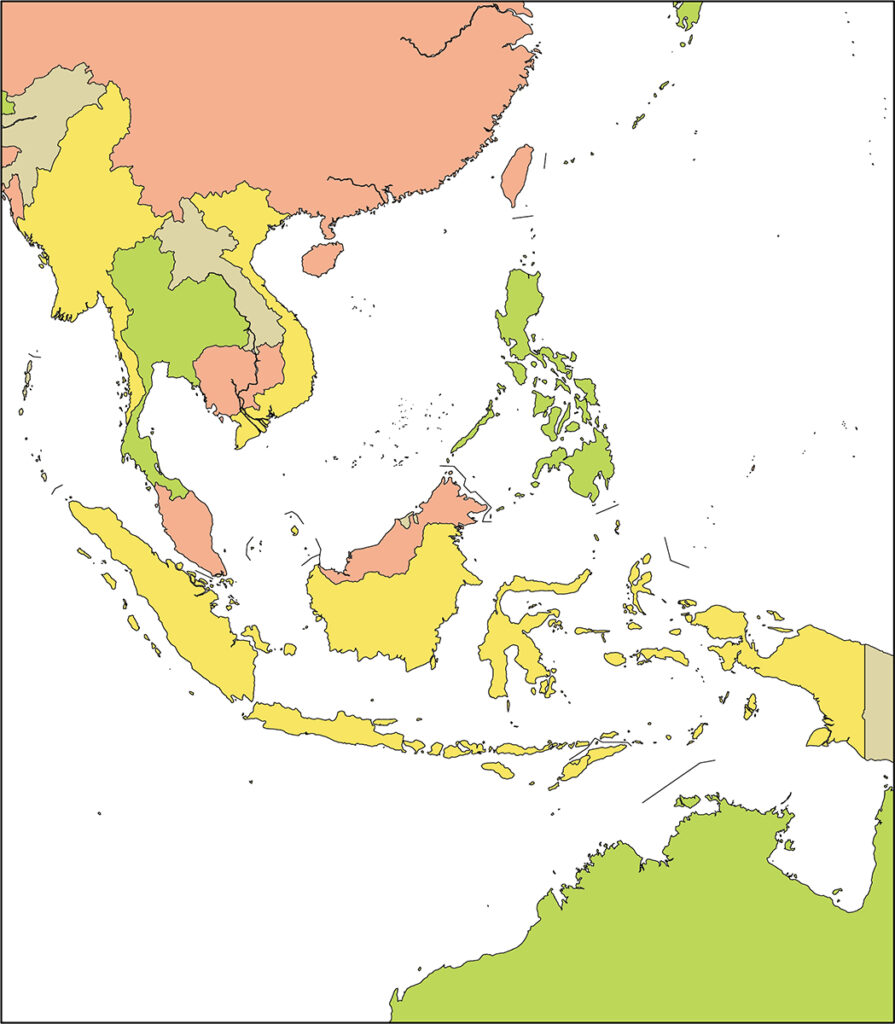

オナジマイマイは東南アジア原産の小型のカタツムリで、殻の直径は15mmほど。色や模様のバリエーションが多く、パッと見ただけでは在来のカタツムリ(ウスカワマイマイなど)と区別しにくいのが特徴です。現在では日本各地に広がり、温暖な地域を中心に定着しています。

名前の由来について📝

オナジマイマイは漢字では同蝸牛と書きます。私は、それでは「何と同じなのだろうか」と良く疑問に思っています。学名の「Bradybaena similaris」の「similaris」には「似ている」という意味があります。この「similar」を「同じ」と訳したことから、「オナジマイマイ」という和名がついたのではないか、と言われる事があるようです。正確な由来ははっきりしていませんが、外来種ならではのユニークな名前といえるでしょう。

外来種としての影響🐿️

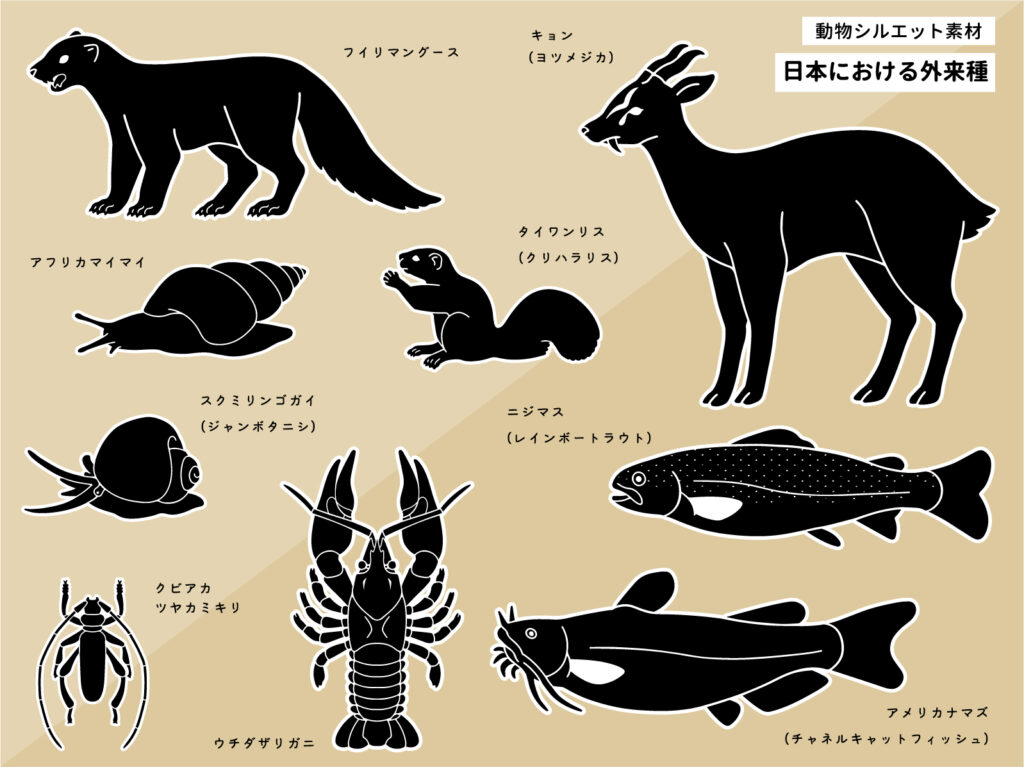

オナジマイマイは、かわいらしい見た目とは裏腹に、外来種として注意が必要な存在です。

- 野菜や果物を食べるため、農業害虫とされることがある

- 在来のカタツムリとすみかやエサをめぐって競合する可能性がある

- 世界の温暖地域に広がり、侵略的外来種として扱われることもある

「身近な生き物」だからこそ、私たちの生活や自然環境に与える影響について考える必要があります。

なお、オナジマイマイは身近に見つけやすいため、飼育や観察の対象になる事が多いカタツムリです。しかし、ここで大切なのは 「安易に飼育して野外に戻すのはNG」 ということ。

外来種を広げてしまうリスクがあるからです。

なお、環境省のホームページでは、外来種の対処については以下のように記載されています。

【環境省】日本の外来種対策

1.入れない ~悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。

2.捨てない ~飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。

3.拡げない ~既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。

環境省:外来種による被害を予防するために

そもそも、なぜ外国からやってきたのか🤔

オナジマイマイは、身近で観察しやすいカタツムリですが、本来は外来種です。

私たちが知らないうちに自然や農業に影響を与えている存在でもあります。

もし観察や飼育をするなら、外来種であることを理解し、安易に野外へ戻さないことが大切です。 生き物と正しく向き合うことが、自然環境を守る第一歩に繋がりますよ😊

ちなみに、外来種の定義は、いろいろありますが、「人間の活動の由来により、持ち込まれた生き物」です。つまり、外来種というのは、そもそも人間の都合によってその場所に定着してしまったという事は、肝に銘じておくべきでしょう🧐

コメント