先日、茨城県坂東市にある ミュージアムパーク茨城県自然博物館 を訪れました。ここは “茨城の風土に根ざした自然に関する総合的な社会教育機関” として開館した、日本を代表する自然史系博物館のひとつです。館内展示に加え、15ヘクタール以上の広大な野外施設を備えており、植物や昆虫、野鳥、そしてカタツムリの観察も楽しめます。

野外での観察 ― ミスジマイマイと出会う

今回の訪問の目的は、北関東から北部に生息するヒタチマイマイを探すことでしたが、残念ながらこの日はヒタチマイマイに出会うことはできませんでした😭

なお、ヒタチマイマイは、前回のブログで紹介したミスジマイマイの仲間です。

しかし、野外エリアではミスジマイマイや様々な生き物を観察することができました😊

また、施設の自然観察エリアでは蝶や昆虫類も多く見られ、まさに「通勤圏の大自然」というキャッチコピーどおり、都市近郊にありながら本格的な自然体験ができる空間でした。

なお、後日、陸貝の同定について詳しい方からアドバイスをいただき、このミスジマイマイは、おそらく移入による個体でしょうとの事でした。本来、茨城県内ではヒタチマイマイの生息が観察できるものの、ミスジマイマイがいるのは珍しい事と伺いました。

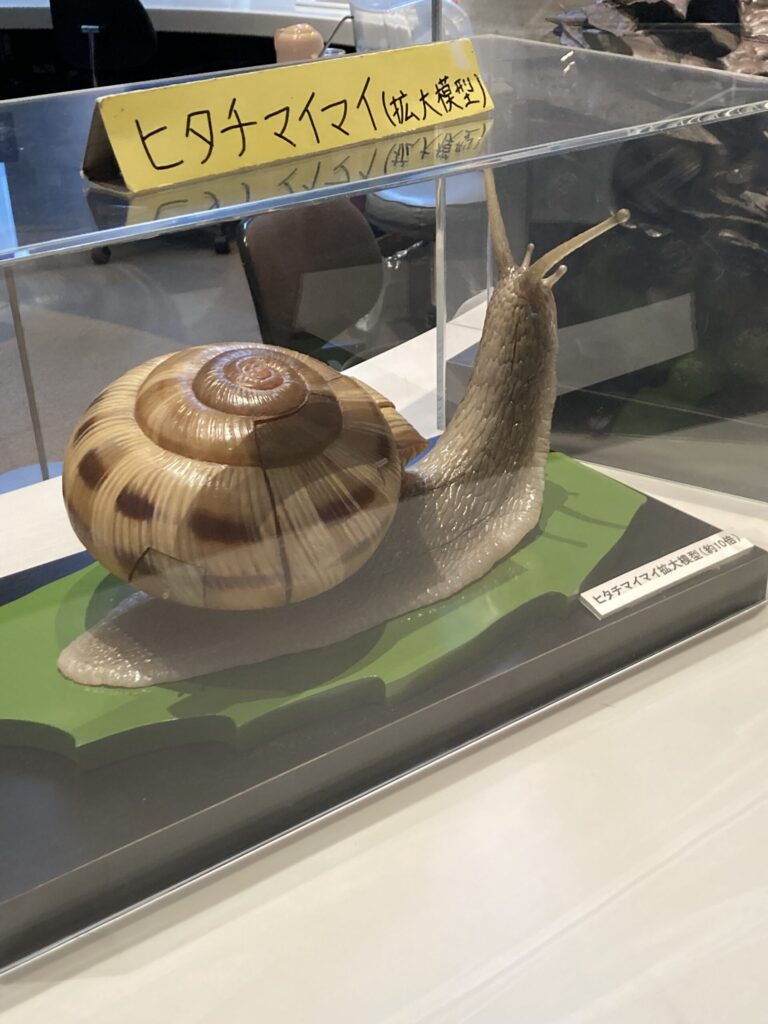

館内展示 ―巨大なヒタチマイマイ模型―

館内には、実物の 10倍サイズのヒタチマイマイの模型が、常設展示されています。実際の生息個体に出会えなかったものの、この模型のおかげで殻の形態や体の構造を立体的に理解することができました。

ヒタチマイマイは、ミスジマイマイに近縁とされる種類で、北関東を代表する大型のカタツムリです。分布域の中心にあたる茨城で、その生態を学べるのは大変意義深いことだと思いました。

企画展 恐竜とともに生きた生物たち-ぼくらは脇役じゃない-

訪問時には企画展も開催されており、テーマは「恐竜とともに生きた生物たち-ぼくらは脇役じゃない-」でした。展示構成は以下の通りです。

- 序章:化石の発掘から研究へ

- 第1章:恐竜時代の植物

- 第2章:恐竜時代の陸上の動物

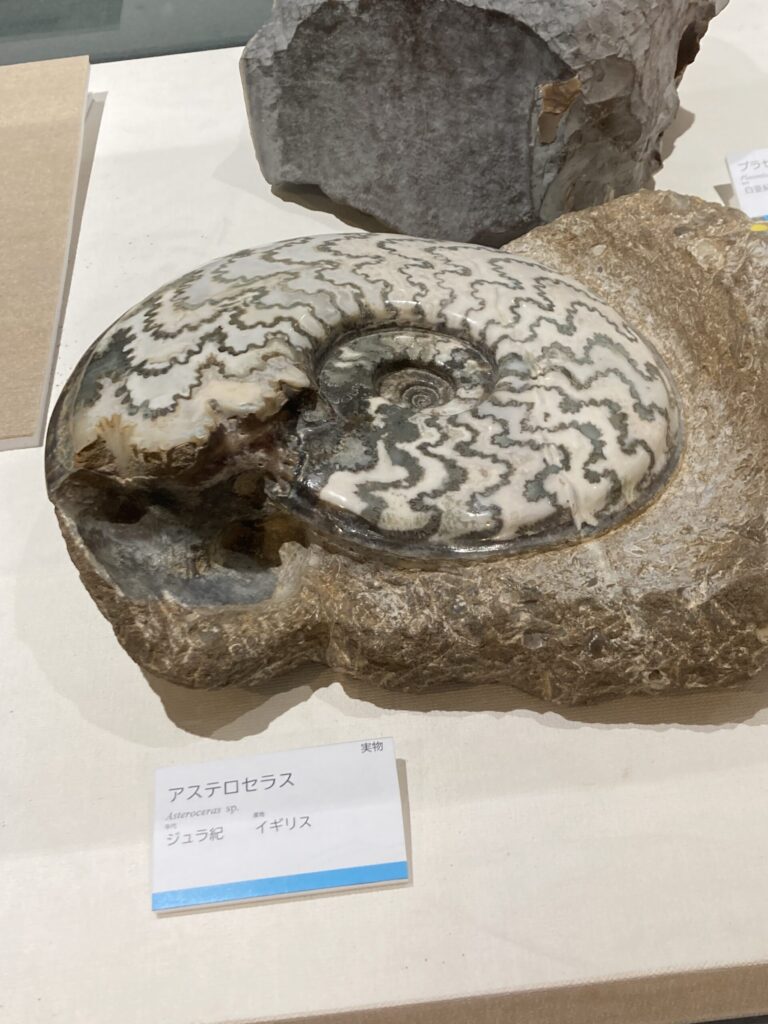

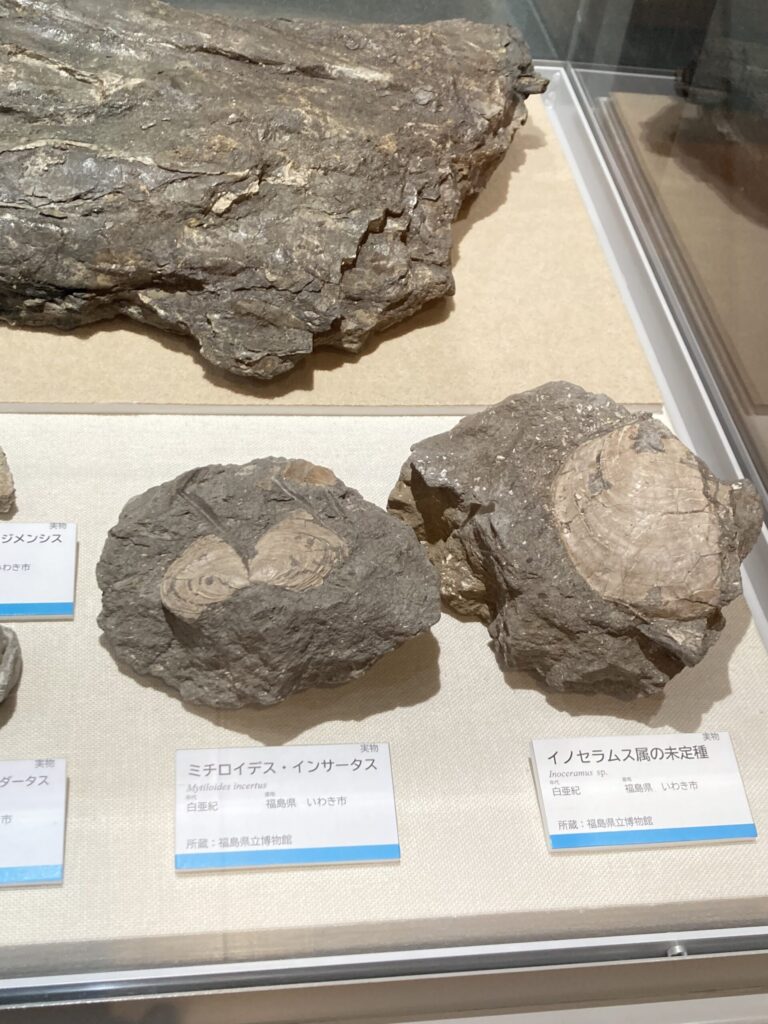

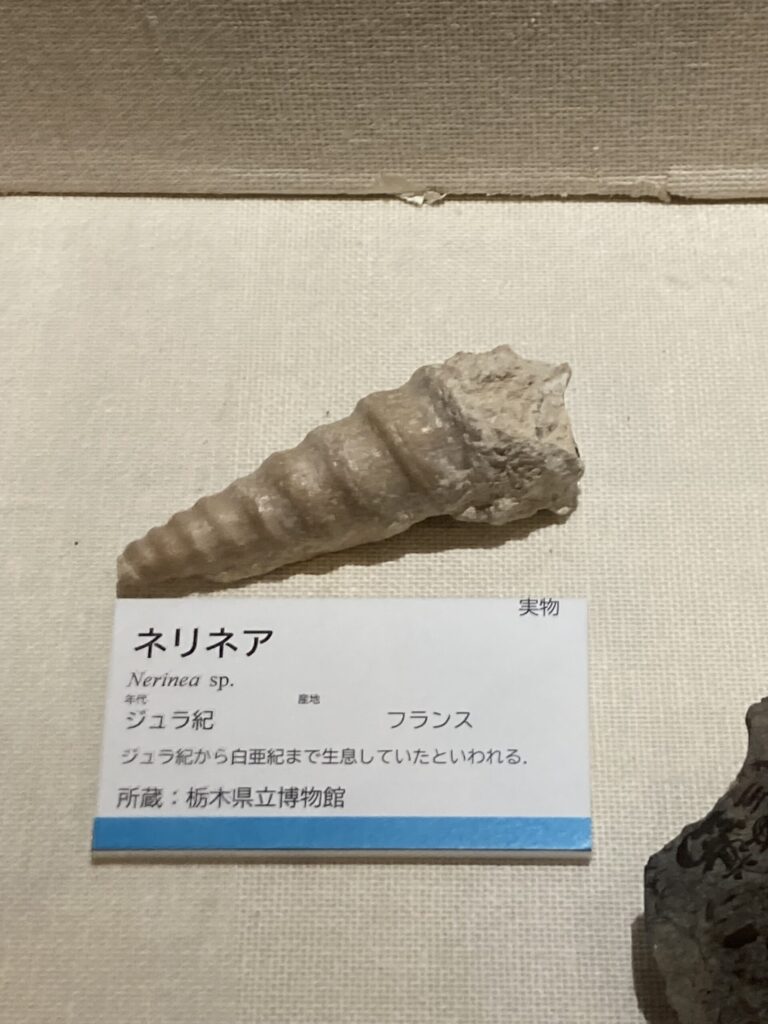

- 第3章:恐竜時代の海の無脊椎動物

- 第4章:恐竜時代の海の脊椎動物

- 第5章:恐竜時代の生痕化石

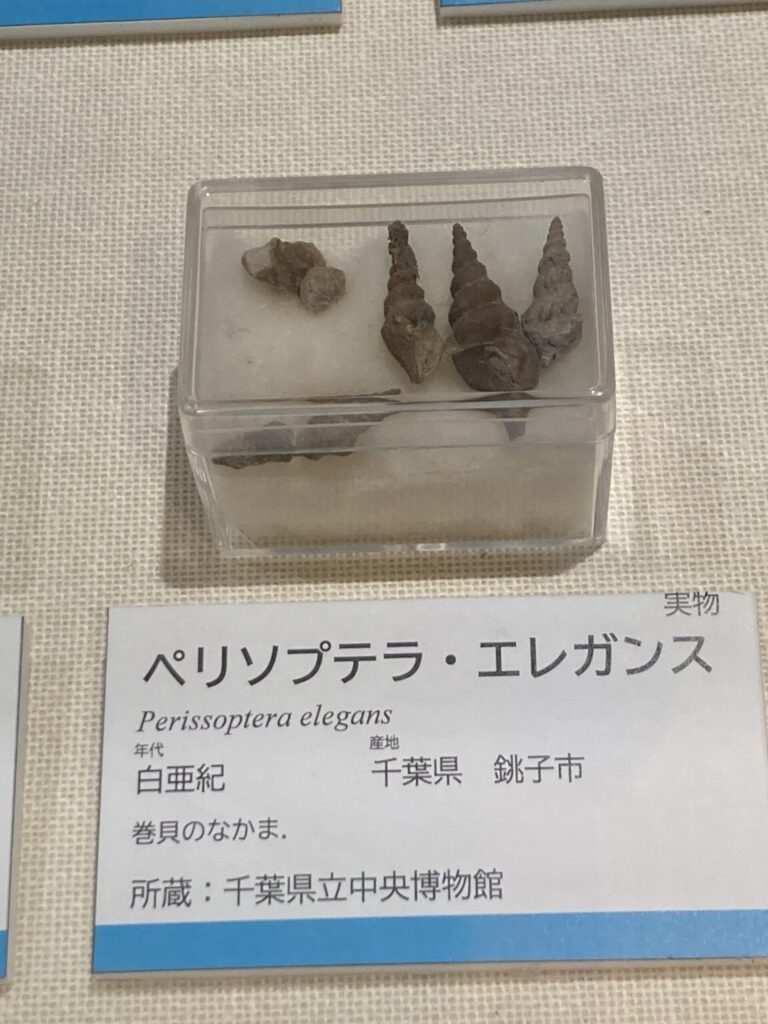

私はとくに 第3章の貝類の化石 に興味をひかれました。恐竜時代、海の中では巻貝や二枚貝など多様な無脊椎動物が栄えており、現代のカタツムリとも系統的につながる存在です。太古の貝の姿を眺めながら、「カタツムリの殻」という進化的な構造がいかに長い時間をかけて受け継がれてきたのかを実感しました。

博物館の魅力 フィールドと館内展示、生きた自然と化石

ミュージアムパーク茨城県自然博物館は、二つの体験を同時に楽しめる点が最大の魅力です。

- 野外では生きた自然を観察できる

- 館内では進化や歴史の流れを学べる

今回、野外では目的のヒタチマイマイを見つけられませんでしたが、館内展示によって「この地域の自然とカタツムリ」を多角的に理解することができました。

明治時代の水門

ヒタチマイマイに出会えなかったのは少し残念でしたが、模型や展示を通じて生態を学ぶことができ、また恐竜時代の貝類から現代のカタツムリまで“殻をもつ生き物の歴史”を感じ取ることができました。

歴史といえば、博物館の敷地内には明治時代に付近の治水のために作られた全長約30mの水門橋(反町閘門橋)があります。実際は、県内のもう少し離れた場所にあったのですが、平成6年に「茨城県自然博物館」が開館するときに復元再建された時代を感じさせる立派な橋です。

今後も季節を変えて訪れれば、また違った自然との出会いがある場所だと思います。もし関東近郊にお住まいで自然や生き物、カタツムリに興味のある方は、ぜひ一度訪れてみてくださいね。

コメント