カタツムリは、様々な地方で、伝承や伝説が残されています。今回は、カタツムリに関する言い伝えが残されている、府中市の大國魂神社を訪れて自然観察をした内容をご紹介します。

大國魂神社に行って来ました🚙

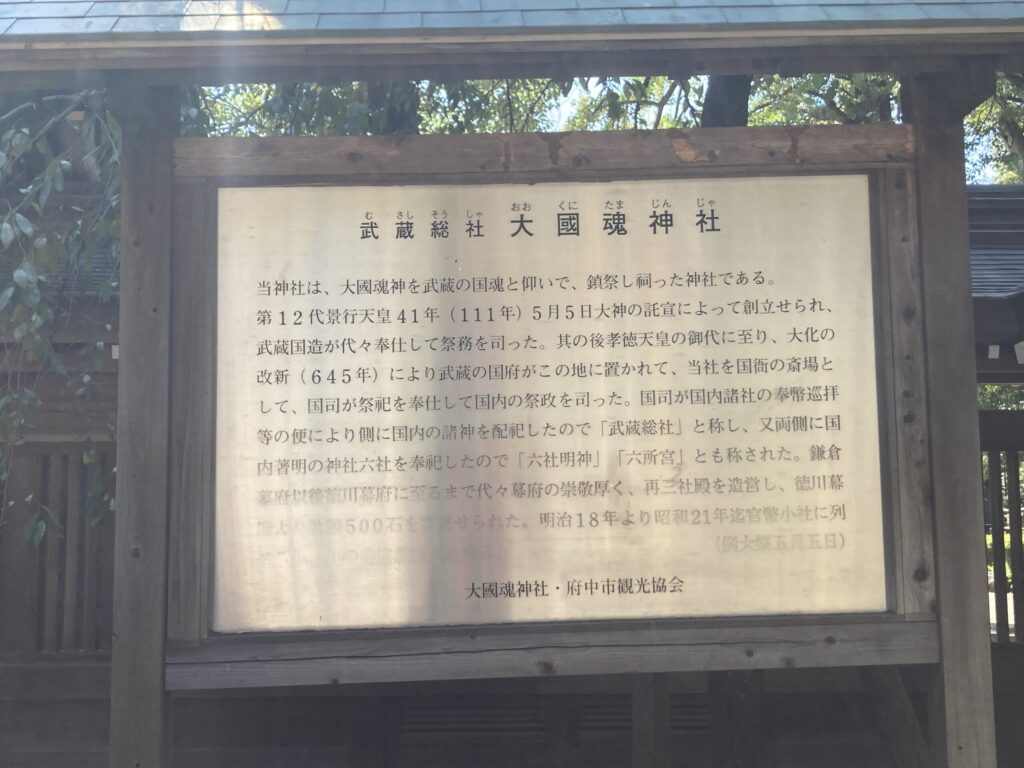

大國魂神社は、創建111年の武蔵国の守護神と祀られるとても由緒のある神社です🙏

ちなみに、この神社には、カタツムリ🐌にまつわる言い伝えがある御神木がある神社なのです⛩️

今回は、そのカタツムリはどんな種類なのか調べようと思いまして、大國魂神社にドライブに行って参りました🚙

大國魂神社の本殿

拝殿の奥に、本殿が見えます。ここから奥の本殿は許可されたプロの方でないと撮影は出来ません📷🈲

拝殿を潜ると、とてもスピリチュアルな場所だという事がわかります🙏

本殿はとても立派な神社で、拝殿から中に入るだけで、とても心がスーッと浄化されていくような気がしました😌

御神木の場所

私は、本殿をお参りした後、御神木を探しましたが、場所が分からないので巫女さんい聞いて場所を教えて貰いました。

すると「御神木は、本殿の右側を入って、奥にございます👧」と教えてくださいました。

大銀杏(おおいちょう)の御神木

根元のあたりがスカスカになっているのが、分かりますでしょうか。

この御神木の、言い伝えは「根元にいる、『にな貝』を煎じて飲むと、赤ちゃんがいるお母さんのお乳が良く出る」というものなのです。

『にな貝』の「にな」とは「巻く」という意味があります。そのため『にな貝』は巻貝を指します。なお、伝説の『にな貝』は、カタツムリの一種の「キセルガイ」だと現在は、考えられています😊

実際に、この御神木の根元を真近で見ると、1000年、母親達が我が子のために、根元を掘った後と思われる様子が、とてもリアルで「昔も今も、子どもを育てることはとても大変なことだったのだな」と胸が締めつけられるような思いがしました😌

御神木周辺の自然観察

小一時間、周囲の草木を観察したり、土の中を掘ってみましたが、残念ながら伝説の『にな貝』は見つける事は出来ませんでした😞

ただ、周囲の銀杏の木を調べていると、大きなカメムシがいました🪲

このカメムシは、キマダラカメムシといい、本来は台湾や東南アジアに生息していたのですが、近年、外来種として、国内のあちらこちらで見かけるカメムシです。

おそらく、1000年前にはこの神社の周辺には、生息していなかった昆虫なのです☺️

そして、私は「いろいろ環境は変わって行くけれども、我が子を思う、母親の気持ちは、今でも変わっていないのだろうなぁ」と考えたのでした👩🍼

こつむ舎のZINE

本ブログでは、カタツムリの飼育や野外観察の内容をZINE(小冊子)として販売しております。

ぜひ、こつむ舎のZINEもお手に取ってみてくださいね🐌

コメント