私は、先日自分が飼育しているヒダリマキマイマイを見ているうちに、「ヒダリマキマイマイって、ほとんどが茶色の殻を持っているのに、なぜわざわざチャイロヒダリマキマイマイという名前が付けられた種類がいるのだろうか?」と不思議に思いました。そこで、今回は、ヒダリマキマイマイについていろいろ調べた内容をご紹介します。

ヒダリマキマイマイとは

ヒダリマキマイマイ(左巻蝸牛)、学名 Euhadra quaesita は、有肺目ナンバンマイマイ科に分類されるカタツムリの一種です。日本の本州北部と周辺島嶼に分布し、比較的目に付く機会も多いです。また、亜種はチャイロヒダリマキマイマイ(茶色左巻蝸牛)やヘグラマイマイ(舳倉蝸牛)が知られています。

ちなみに、左側のカタツムリのおもちゃは「おいしいかたつむり」というタカラトミーアーツから販売されているガチャガチャです😊 なんか、茶色い雰囲気が、お互い似ていますよね🍛

しかし、このヒダリマキマイマイは色は茶色ですが、いわゆる普通の「ヒダリマキマイマイ」です。そして、亜種である「チャイロヒダリマキマイマイ(茶色左巻蝸牛)」は、茶色以外にも、ある特徴を持っています😎

野外で観察したヒダリマキマイマイの記録

私は、先日、これまでに野外で観察したヒダリマキマイマイの画像から私が思うベストショットの9枚を一つの画像にまとめました📷

このヒダリマキマイマイたちは、東京都内で撮影したもので、住宅があるような平地から、八王子市やあきる野市の山岳地帯で撮影したものまでさまざまです。

外観にはかなりバリエーションがありますね。そして、私は上段と下段の赤茶色の褐色のヒダリマキマイマイは、チャイロヒダリマキマイマイかもしれない🤔と考えています。

そこで、陸貝の専門家や、チャイロヒダリマキマイマイを記載した文献を調べる必要がありそうだなと考えて、図書館に行ったりヒダリマキマイマイについて調べてみました👨🎓

「カタツムリの世界」について

ヒダリマキマイマイの学名はEuhadra quaesitaと言い、Euhadraとはマイマイ属を表します。マイマイ属は日本列島を中心に種分化したグループで、比較的大型の種類を含んでいます。

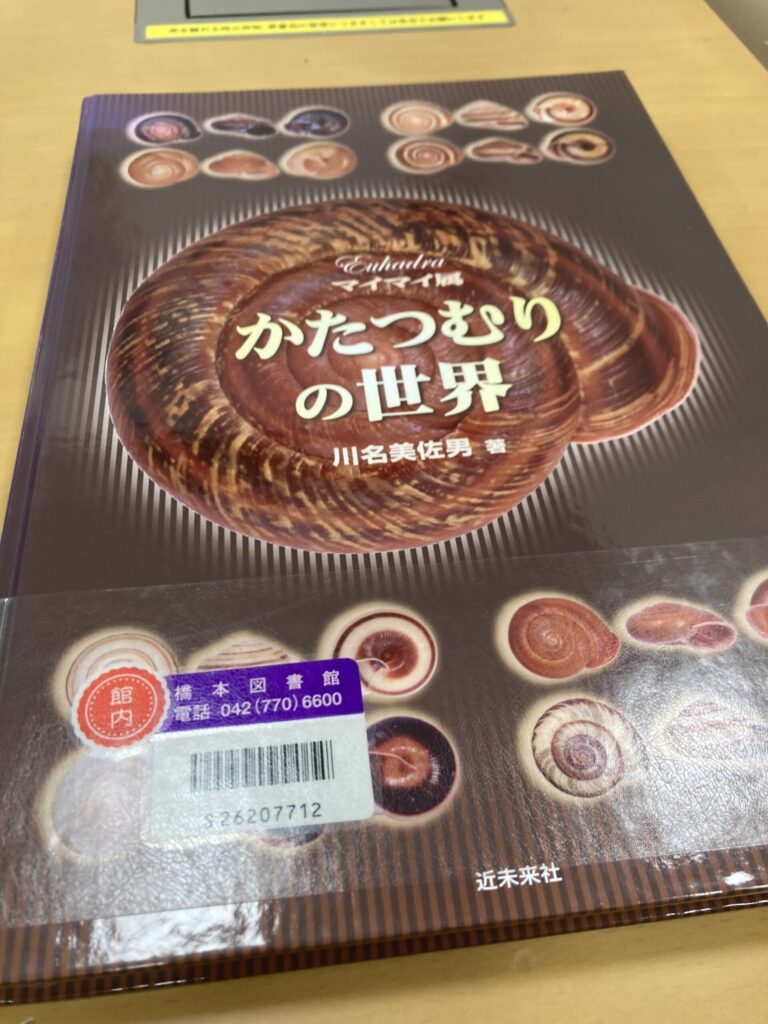

このさまざまなEuhadraに特化して解説したのが「カタツムリの世界」という図書です。著者は貝類研究者の川名美佐男氏です。ちなみに、この図書は残念ながら現在では出版社で「販売終了」となっています😭

そのため、図書館に行って「カタツムリの世界」を閲覧しました。内容はとても豊富な写真と文章、産出地が記載されていて、さらに亜種を含むヒダリマキマイマイの写真が豊富に掲載されており、とても参考になる図書でした。

私はこの図書のさまざまな画像と、チャイロヒダリマキマイマイの記載論文を調べたり、記載者の研究資料を調べれば、同定の手がかりになりそうだなと考えました。

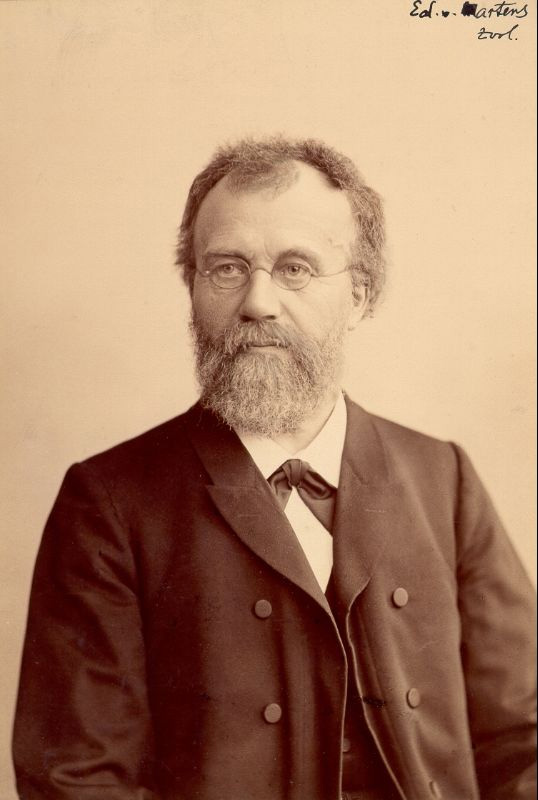

ちなみに、チャイロヒダリマキマイマイを記載した学者は19世紀に活躍したエドゥアルト・フォン・マルテンスという方です。

エドゥアルト・フォン・マルテンスについて

Eduard von Martens(1831–1904):以下、マルテンスは、19世紀ドイツの動物学者・貝類学者です。

ベルリン自然史博物館(現・ベルリン自然科学博物館)の学芸員として、世界各地の陸産・淡水産貝類を研究しました。そして、1860年から1862年にかけて行われたプロイセン王国の東アジア遠征に同行しました。この遠征は、外交や貿易交渉を主な目的としていましたが、同時に大規模な科学調査、特に生物学的調査も行われました。その生物学的調査は、「Die Preussische expedition nach Ost-Asien : nach amtlichen quellen」「東アジアへのプロイセン遠征:公的資料による」にまとめられます。

この書籍を読むと、当時の東アジアの生物相に関する貴重な記録の宝庫であることがわかります。

なお、マルテンスは本書の動物学部門を担当しています。特に、マルテンスの専門分野であった軟体動物(貝類)に関する記述は非常に豊富で、多くの新種がこの遠征によって発見・記載されました。さらに、この遠征では日本にも訪れ、マルテンスは詳細な当時の陸貝に関する調査を行っています。

日本の陸貝調査の内容は「Japanische Landschnecken」という章にまとめられています。ただ、この論文の内容を確認すると「ヒダリマキマイマイ」に関する記録はありましたが、チャイロヒダリマキマイマイに関する記載はありませんでした。

チャイロヒダリマキマイマイについて

チャイロヒダリマキマイマイ(茶色左巻蝸牛)は、学名 Euhadra quaesita montiumといいます。montiumは=「山地の」という意味です。記載した学者は、前述のマルテンスで「Novitates conchologicae. Series prima. Mollusca extramarina. 」(新種または貴重な陸生および淡水産軟体動物の記載と図解)という論文に記載されています。

なお、マルテンス文献を参考に、ヒダリマキマイマイとチャイロヒダリマキマイマイの特徴を整理すると、以下の内容になりました。

【比較表】

| 項目 | E. quaesita montium(チャイロ) | E. quaesita(ヒダリマキ) |

| 殻の色 | 茶褐色〜暗褐色、3本の帯が明瞭 | 黄褐色または淡褐色、帯が1〜2本または不明瞭 |

| 殻の光沢 | やや鈍い(マット気味) | やや強い光沢あり |

| 殻高と径の比 | やや低く平たい(山地型傾向) | やや高く丸みを帯びる |

| 帯の位置 | 中央帯が細く、上下の帯が広い(Martens記載通り) | 周辺帯が1本程度、または消失 |

| 生息環境 | 山地・標高400m以上(例:箱根・筑波・八王子の山域) | 平地〜低山(市街地周辺にも出現) |

考察のまとめ

今回の考察をまとめると、まずは「産地が山岳地帯である」ということが大切なポイントとなるようです。また、「カタツムリの世界」のチャイロヒダリマキマイマイの解説にも「ヒダリマキマイマイの産地型」と記載されていました。

もし、箱根や筑波、秩父や八王子の山岳地帯で、茶色の大きなヒダリマキマイマイを見かけたら、「チャイロヒダリマキマイマイ」と考えてよさそうです。ちなみに、「カタツムリの世界」の著者の川名美佐男氏は、「大きな本種に出合うと感激するものである」と述べています。実は、私自身も、カタツムリ散策を初めて間もない頃、八王子の今熊山で大きな本種を見つけたとき、とても感激したのを覚えています😊

皆さんも、ぜひ登山に出かけたときは、「チャイロヒダリマキマイマイ」を探してみてください。きっと、その大きさと雄大な姿に感激すると思いますよ😄

コメント