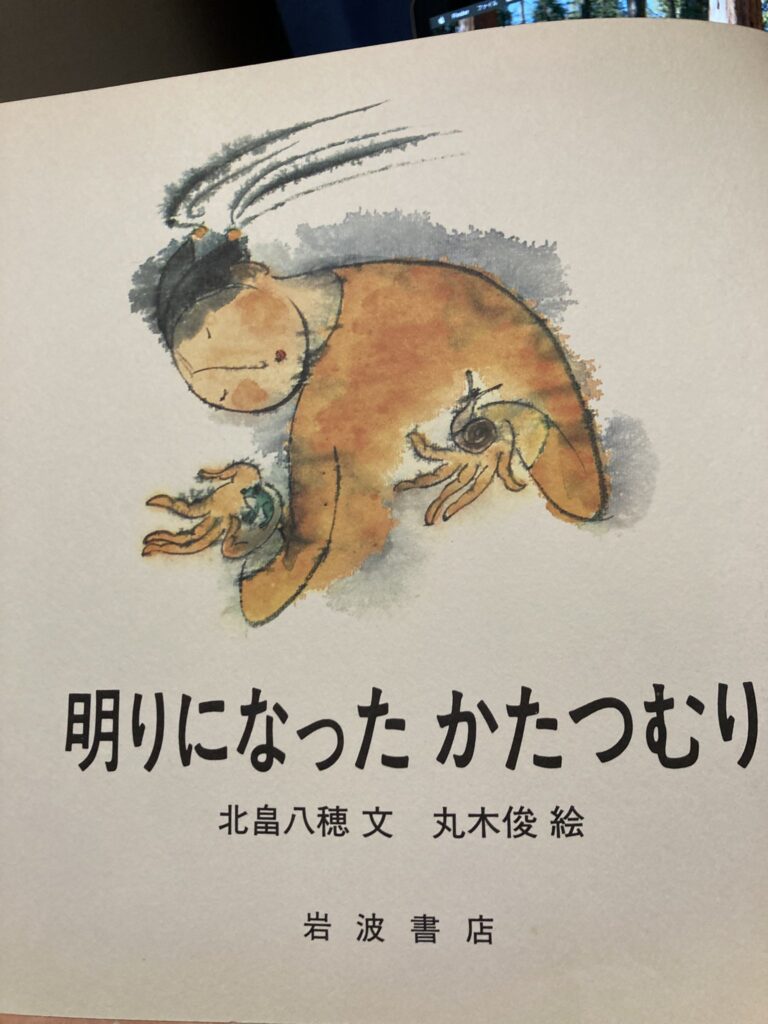

今回は、約50年前の1976年に出版された絵本『明りになった かたつむり』についてご紹介します。

カタツムリ書籍の今と昔

皆さんはカタツムリについて、どんなイメージを持っていますか?

ゆっくり歩いて、殻の中で休んでいる小さな生きものという印象でしょうか。

先日、私は自分が住む八王子市の図書館のデータベースを使って、カタツムリに関する書籍を調べていました。すると最近のカタツムリに関する書籍は、いわゆるカタツムリの生態を説明するような内容が多いことに気が付きました。

一方で、30年、50年と時代を遡っていくと、カタツムリは、さまざまな象徴的な物語として描かれていることに気が付きました。

そして、今から約50年前に出版された絵本『明りになった かたつむり』(出版社 岩波書店 出版年 1976年)の中のカタツムリは、ただの生きものではありません。「命をどう生きるか」を、やさしく、そして力強く教えてくれる存在として描かれています。

お話のあらすじ

この絵本は、まだこの世に生まれる前の「命」のお話から始まります。命たちはそれぞれ、「鳥になりたい」「馬になりたい」と願いを伝えて地上へ行きます。ところが、一つだけ、何になりたいか答えられない命がいました。その命は、「地球には、明りが必要だ」という声を聞いてしまったからです。

「明りになりたい」とそう願った命は、まずは小さな若葉に宿ります。

若葉に宿った命は、虫に食べられて痛みを感じながらも「虫も生きるために食べているんだ」と思ったとき、その痛みが「明り」に変わります。その後も命は、バッタやブタなど、さまざまな生きものの中に入りながら、「誰かに自分の生命を分け合うこと」が明りになることを学んでいきます。

そして最後、病気のカエルに「粘液をください。あなたのねばねばが病に効くのです」と頼まれたとき、少し躊躇いがありましたが、カタツムリは自分が乾ききって死んでしまうまで、ねばねばを分け与えました。そのとき、カタツムリのまわりには、大きな明りが生まれたのです。

北畠八穂について

朝日新聞社 – 『アサヒグラフ』 1948年4月28日号, パブリック・ドメイン, リンクによる

作者の北畠八穂は、病や困難の中で生きながら、そのすべてを糧にして執筆活動をした作家です。

若き日は登山家・深田久弥とともに暮らし、彼の名で作品を代作することもありましたが、後に自らの名で文壇に立ちます。

祖母や母の影響でキリスト教に親しみ、受洗はしなかったものの、聖書の言葉を心に刻んでいたといいます。その信仰が彼女の作品に深く流れています。

『明りになった かたつむり』で描かれる「命の分かち合い」は、同じく児童文学の作家として著名な、やなせたかし氏の「困っている人やおなかを空かしている人がいると、どこからか飛んできて顔を食べさせてくれるアンパンマン」を思わせます。やなせたかし氏も、クリスチャンとしても知られ、アンパンマンのモデルは、イエス・キリストであると考えられています。

『やなせ・たかしの世界 増補版』サンリオ、1996年7月25日、69頁。ISBN 4-387-96008-6。, 日本国著作権消滅/米国フェアユース, リンクによる

丸木俊の描いた世界

Marukigallery – スキャナで取り込み, パブリック・ドメイン, リンクによる

この絵本の挿絵を描いたのは、「原爆の図」で知られる、画家の丸木俊(まるき とし)です。

この作品は、表紙のカバーを折った内側に、作者と作画の両名のあとがきがあります。なお、出版社からこの作品の挿絵を受けた時の様子が以下のように記されています。

「世にも珍しいこの物語、絵本にせよ」と編集部の方がおいでになった。難題に立ち向かって太い息をはいている時、お二人はかたつむり、ほんもののでんでん虫を小さな籠に入れて持って来て下さった。にょーっと頭を出し、露でしめしたごぼうの葉の上を延びて行く首を見ていると、忽ちそれは巨大な牛の首となる。でんでん虫は静かに右せん回、音もなく巨体の方向を変える。すさまじいエネルギー、これを生命力というのだろう。

明りになった かたつむり:丸木俊 あとがき

丸木俊の挿絵は、やわらかい淡い色彩で描かれており、とてもいきいきしていて、読んでいると自分もその世界に入り込んでしまいそうになります。

「ただかわいいだけじゃなくて、ちょっとせつなく、でも元気をくれる」そんな絵です。

北畠八穂(きたばたけ やほ)のお話と、丸木俊の挿絵が出会ったことで、この『明りになったカタツムリ』は単なる絵本ではなく、文章と絵が奇跡的に響き合った“芸術作品”だと私は感じました。

命を「わけあう」ということ

北畠八穂が影響を受けたキリスト教では、「キリストの受難」に代表されるように「自己犠牲」というテーマがあります。カタツムリがねばねばを自身の苦しみとともに、病のカエルに与える姿は「自己犠牲」と同じテーマを持っているのだと思われます。

「自己犠牲」とは、自分の利益や幸せを犠牲にして、他人のために何かをすることです。それは、自分の利益をあきらめてしまうような側面があります。

しかし、この絵本から学べるのは「自己犠牲」だけではありません。

カタツムリは、苦しみの中でただ死んでいくのではなく「自分の命を分け合うことで、明りを生む」ことを選びました。それはつらいことのように見えて、実はとてもすばらしい愛のかたちなのです。

いまを生きるわたしたちへ

『明りになった かたつむり』は、子ども向けに書かれたお話です。

しかし、大人になった今あらためて読むと「命をどう生きるのか」「与えられた命をどうやって人と分かち合うか」という大きなテーマが見えてきます。

小さなカタツムリが示してくれたように、私たちも日々の生活の中で、ほんの少し誰かに何かを分け合うことができるのかもしれません。

それがきっと、まわりを照らす「明り」になるのです。

まとめ

『明りになった かたつむり』は、読む人の心に「やさしい光」をともす絵本です。

北畠八穂さんの言葉と、丸木俊さんの絵が出会って生まれた、まさに奇跡のような作品です。

しかし、残念ながら現在ではこの作品は絶版になっています。そして、ネットで調べると多くの方が復刻を望んでいます。ただ、私は図書館で借りることができたので、他の図書館でも借りることができるかもしれません。

ぜひ、子どもたちにも大人にも読んでほしい一冊です。

ちなみに「わけあう」という思想について、聖書のルカの福音書では、イエスより前に、荒野で人々に水によって洗礼を施していたヨハネが以下のように群衆に告げています。

「下着を二枚持っている人は、持っていない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人も同じようにしなさい。」

ルカの福音書3章11節

コメント