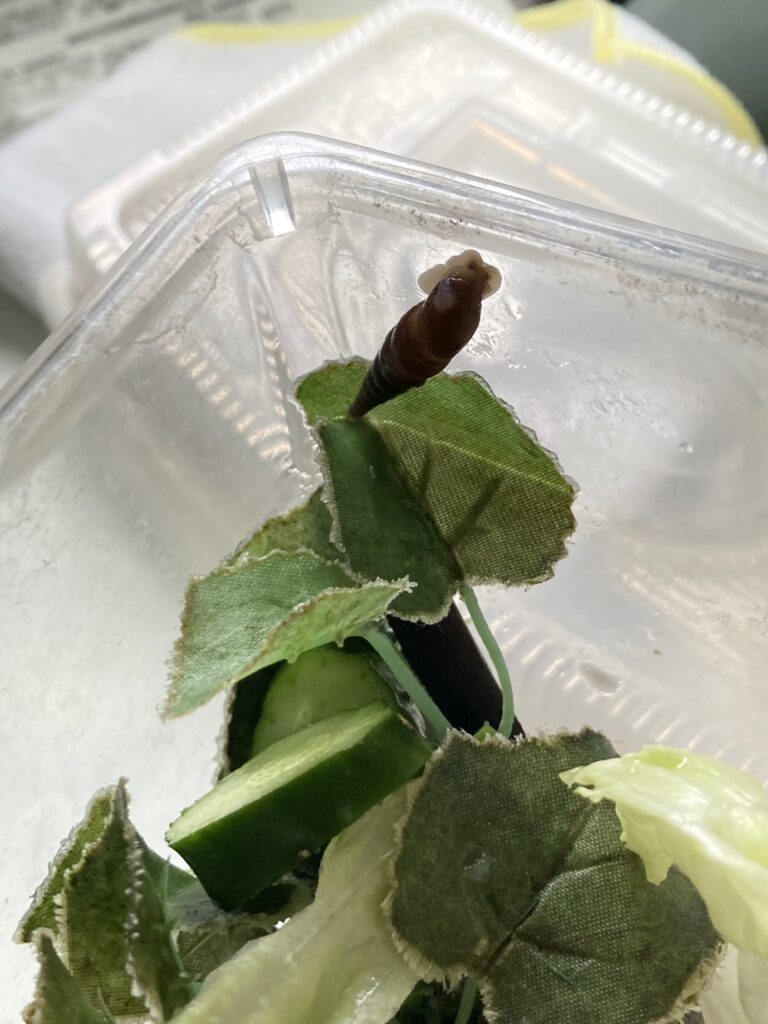

我が家では、昨年から近所で捕獲したキセルガイを飼育しています😊キセルガイは、独特な殻の形状と内部構造を持つ巻貝の一種です。特に、殻の内部に形成される「~板(ラメラ)」「腔襞(プリカ)」「閉弁(へいべん)」は、種の識別に重要な要素となります。本記事では、これらの構造を詳しく解説し、キセルガイの同定に役立つポイントを紹介します🧐

キセルガイの基本形態

キセルガイの殻は細長い形状をしており、ほとんどの種が左巻きです。一般的に巻貝は右巻きが多い中で、キセルガイの左巻きの特徴は、形態を理解する上で重要なポイントとなります。殻は成長とともに太くなりますが、成貝では殻口の直前でやや細まり、殻口が厚くなります。

~板(ラメラ)の特徴

~板(ラメラ)は、殻口内部に形成される隆起構造で、主に内唇から軸唇にかけて見られます。代表的なものとして、以下のような種類があります。

- 上板(じょうばん:superior lamella):殻口上部の内唇に位置する。

- 下板(かばん:inferior lamella):上板のやや下方に位置する。

- 下軸板(かじくばん:subcolumellar lamella):殻軸に巻き付いたような形状。

これらの板は種によって発達の程度が異なり、同定の際に重要な手がかりとなります。

腔襞(プリカ)の特徴

腔襞(プリカ)は、殻の内部にある隆起で、主に以下のような種類があります。

- 主襞(しゅへき:principal plica):殻の螺旋と平行に伸びる最も発達した襞。

- 上腔襞(じょうこうへき:upper palatal plica):主襞の上部に位置。

- 月状襞(げつじょうへき:lunella):縦にノの字型に伸びる特殊な襞。

これらの腔襞は、殻の光透過や表面を削ることで観察でき、種の分類に重要です。

閉弁(へいべん)の特徴

閉弁(Clausilium)は、キセルガイ科に特有の跳ね板状の構造で、殻の内部に収納され、外敵の侵入を防ぐ役割を果たします。この閉弁の形や可動性も、同定の重要なポイントです。

まとめ

キセルガイの同定には、殻の巻き方(左巻き)、~板(ラメラ)、腔襞(プリカ)、閉弁(へいべん)の構造を観察することが重要です。これらの特徴を正しく理解し、分類に活用していきましょう。ちなみに、我が家の、キセルガイのうち、小さいのは「ナミコギセルだと思う」とSNSを通じて教えて頂きました😊ただ、大きい方(採取場所:八王子)は、まだ同定中です☺️

また、古い記事ですが、滋賀県立琵琶湖博物館では2010年に、「右巻き」のキセルガイを発見したという記事を見つけました。中々、キセルガイは奥深い生き物ですね🐚

「突然変異によるものとみられ、同博物館は「逆巻きの原因について遺伝的研究を進める上で貴重だ」四国新聞社:逆巻きのキセルガイ発見、京都/突然変異より引用

コメント

こんにちは。

私もキセルガイを育てているのですが、どうすれば産卵してくれるのか分かりません。もし何かご存じでしたら、教えて頂けないでしょうか?

キセルガイが元気になる育て方とかありましたら、そちらも教えて頂けると助かります。

コメントありがとうございます!私も、まだキセルガイの産卵には成功していないのです😅ですが、もし私が産卵に成功したり、産卵の有益な情報を得る事ができたら、本ブログでも紹介させていただきます。ちなみに、今回ブログで紹介したキセルガイは「ナミギセル」と同定の結果判断しました。キセルガイは育てるのは割りと簡単なようですが、同定が難しいですね。でもそこが魅力なんでしょうね。ちなみに、私が育てているキセルガイはレタスやニンジン、きゅうり🥒を与えています。また、イカの甲羅で出来ているカメカルボンというカルシウムを多く含む食べ物を与えていますよ。もし、参考になれば幸いです🐚