氷期と間氷期を繰り返した更新世(約260万年前〜1万年前)の日本列島は、大地そのものが揺れ動く時代でした。その中で、カタツムリたちもまた地質史に巻き込まれ、今の姿へと分かれていきました。今回の記事では、ミスジマイマイやヒタチマイマイ、伊豆半島のシモダマイマイ・トラマイマイと呼ばれる個体群を例にとりながら、「カタツムリと日本列島形成の意外な関係」を考察します。

日本列島と更新世 ― 陸と海がつながる時代

更新世の時代は、氷河期とも言われ「氷期」と「間氷期」が何度も繰り返された時代です。

ちなみに、人類は全世界で1,280人ほどまで減少したと考えられているとても厳しい時代でした🥶

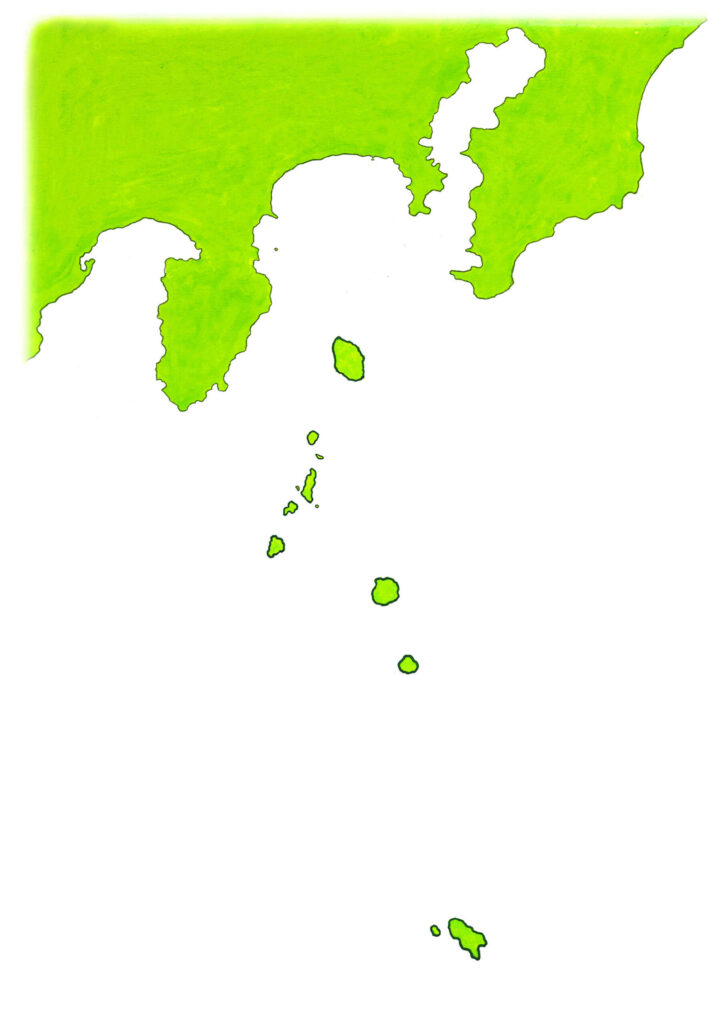

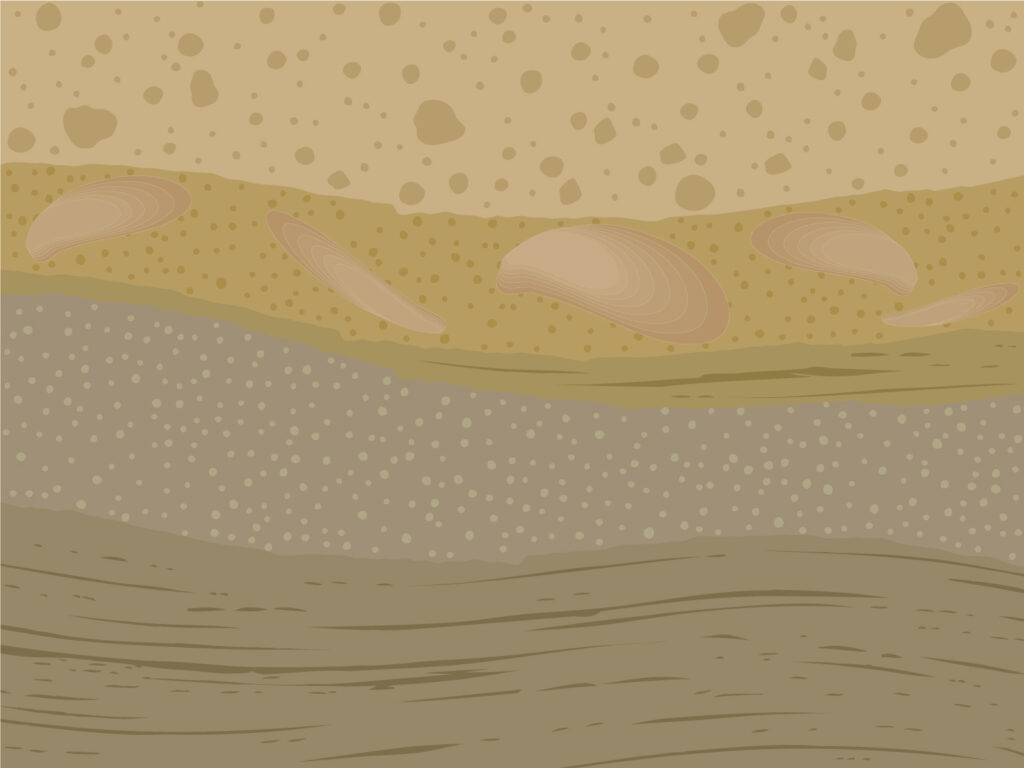

氷期には海面が100m以上も下がり、朝鮮半島から日本列島への陸橋が出現しました。逆に間氷期には海面が上昇し、島々が再び分断されます。

この「陸と海のつながりと断絶」のリズムが、動植物の分布に大きな影響を与えました。シカやイノシシなど大型哺乳類が大陸から渡ってきたことはよく知られていますが、実は小さなカタツムリにとっても、この環境変動は決定的だったのです。

カタツムリの分布と地史のリンク

カタツムリは移動力が低いため、川や山、海によってすぐに隔離されてしまいます。更新世の地形の変動は、カタツムリたちを「島ごとの閉じた世界」に閉じ込める作用を持ちました。

その結果、もともと同じ祖先を持っていた集団が、各地で独自に進化していったのです。

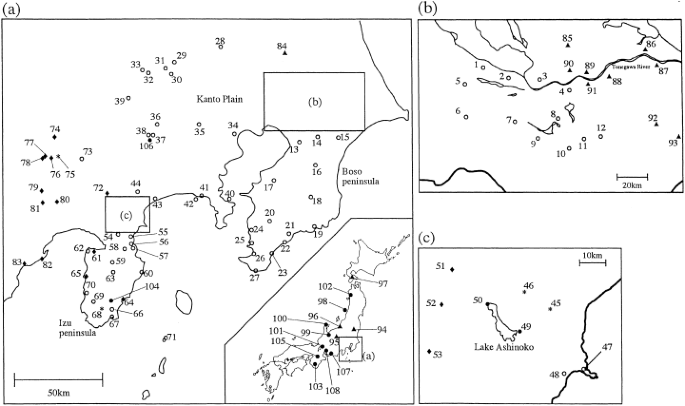

ミスジマイマイとヒタチマイマイ

関東から東北にかけて分布するヒタチマイマイと、近縁とされるミスジマイマイ。分子系統解析では両者が深くつながっていることが示されていますが、貝殻の模様や分布域には違いが見られます。この理由の一つに、氷期における陸続きと、間氷期の分断が、こうした多様化を促したと考えられてます。

伊豆半島のシモダマイマイとトラマイマイ

伊豆半島は火山活動と地殻変動が激しい地域であり、地史的に「切り取られて本州に衝突してきた島」として知られています。

ここに分布するカタツムリもまた、独自の進化を遂げました。

南部に生息するシモダマイマイ、北部のトラマイマイと呼ばれる個体群は、見た目や分布で区別されます。まだ「亜種」「個体群」という曖昧な扱いに留まっていますが、その背景には伊豆半島の複雑な地質史があるのです。

意外な視点 ― 地質史を語るカタツムリ

カタツムリの多様化は、単なる形の違いではありません。

「なぜここにこの種がいるのか?」をたどると、更新世の氷河期・海面変動・火山活動といった大地のドラマに行き着きます。

つまり「カタツムリは小さな“地質史の語り部」でもあるのです。

私たちが道ばたで出会うカタツムリの殻には、はるか昔の更新世の気候変動や、大地の隆起と沈降の記憶が刻まれています😊

氷河期を生き延びたカタツムリ

カタツムリの進化を調べることは、単に分類を細かくする作業ではありません。それは、更新世の日本列島のダイナミックな歴史を、身近な小さな生き物を通して再発見することでもあります。

もし散歩中に見かけたカタツムリが、実は氷河期を生き延びた“証人”だとしたら、その姿が少し違って見えてくるのではないでしょうか🧐

【参考資料】“Historical biogeography and interspecific mtDNA introgression in Euhadra peliomphala (the Japanese land snail)” Yuichiro Shimizu1 & Rei Ueshima, 2000

コメント