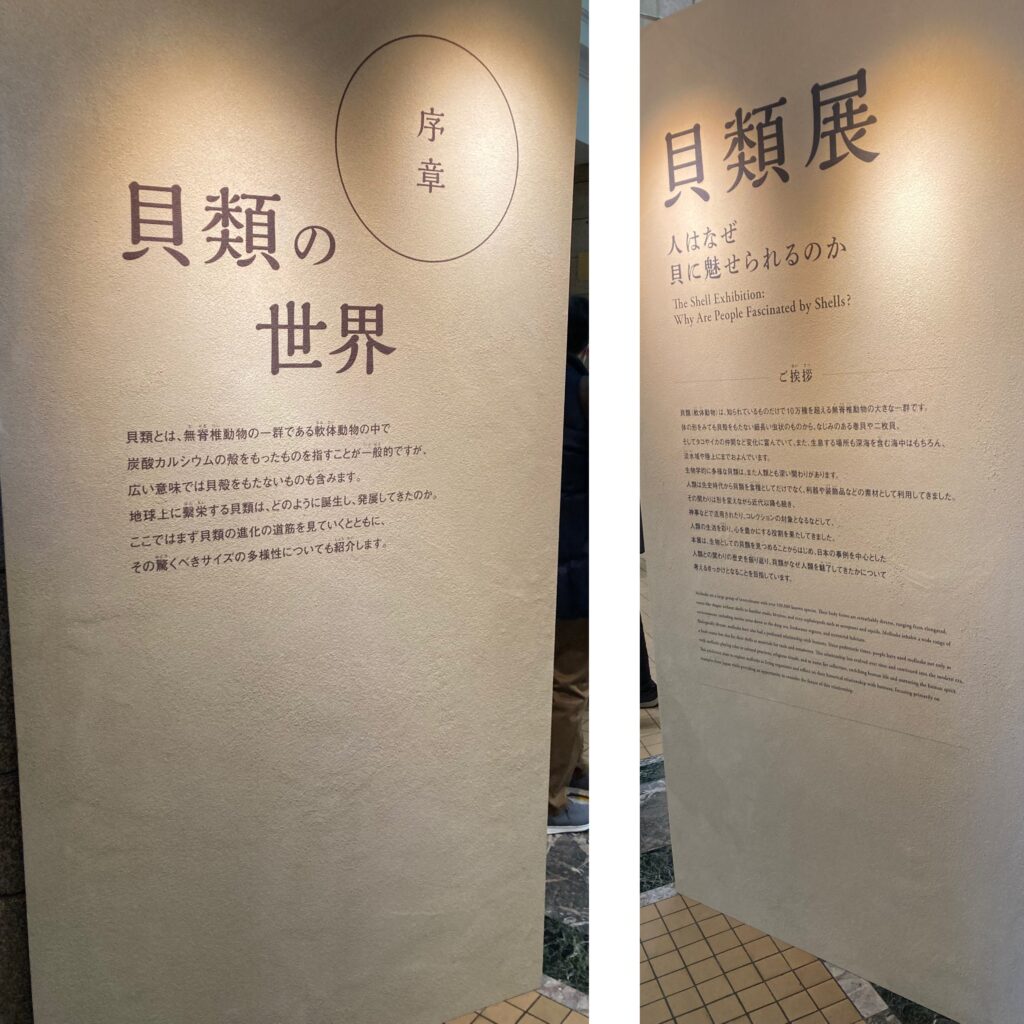

新年、明けましておめでとうございます!私は、2025年1月2日に、国立科学博物館で開催中の企画展「貝類展:人はなぜ貝に魅せられるのか」に行ってきました!今回は、その貝類展のレポートをお届けします😊

テーマは様々な生き物と軟体動物(無脊椎動物)の関わり🤔

企画展「貝類展:人はなぜ貝に魅せられるのか」の入り口には、大きなダイオウイカの実物大模型が展示されています。貝類は分類学上は、軟体動物門に分類されます。そして、無脊椎動物である軟体動物門には、イカのほかに、タコやナメクジ、ハマグリ、カタツムリなども属します。

今回の貝類展は、貝だけでなく、貝と貝を中心とした生き物や人々の関わりがテーマとなった企画展です。そのため様々な側面から貝類の魅力を伝えており、その展示物のバリエーションは予想以上に豊富でした😄

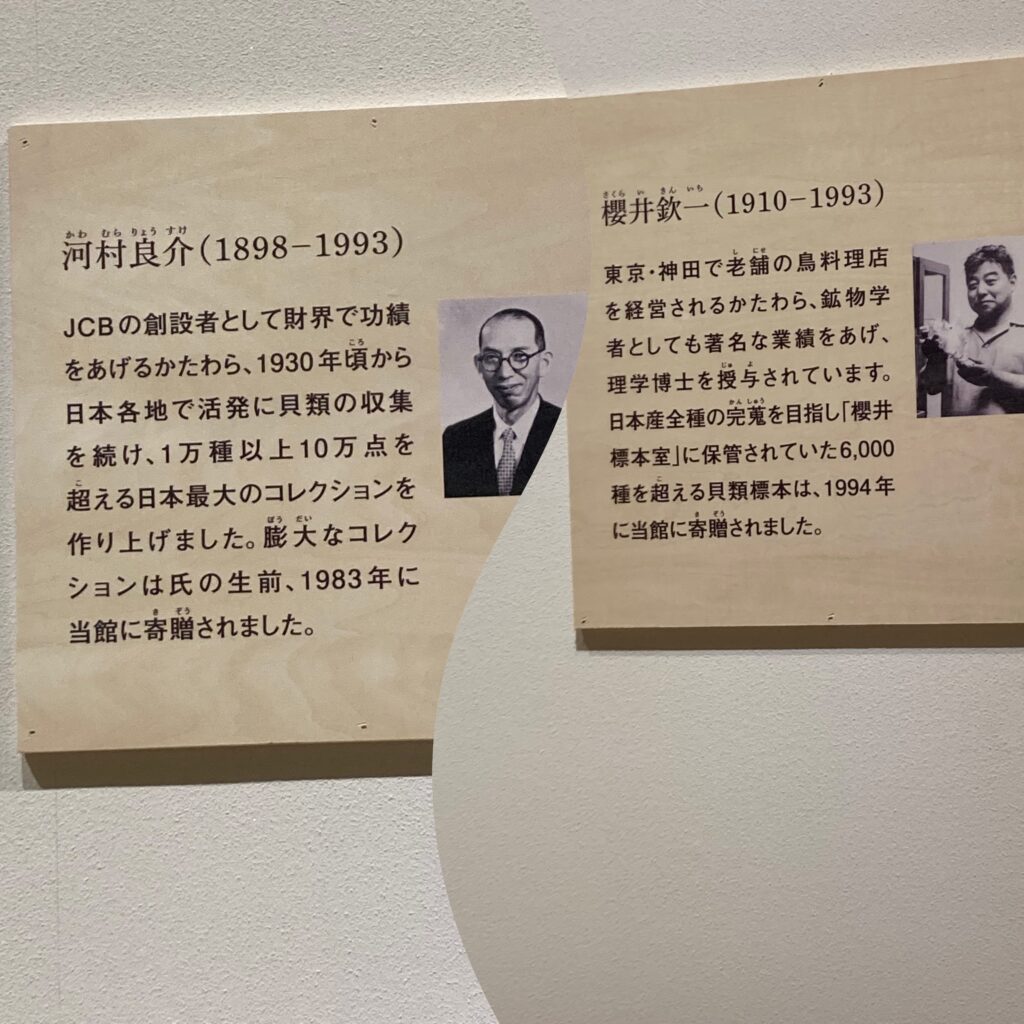

貝の研究者の二大巨頭

JCBの創業者である河村良介氏は、経営者としてだけでなく、貝類の収集家としても非常に有名な人物です。また、櫻井欽一氏は、東京都神田で老舗の鳥鍋店「ぼたん」を営みながら、アマチュア鉱物学者として世界的に著名な人物でした。そして、貝類の研究にも深く関わっていたのです。

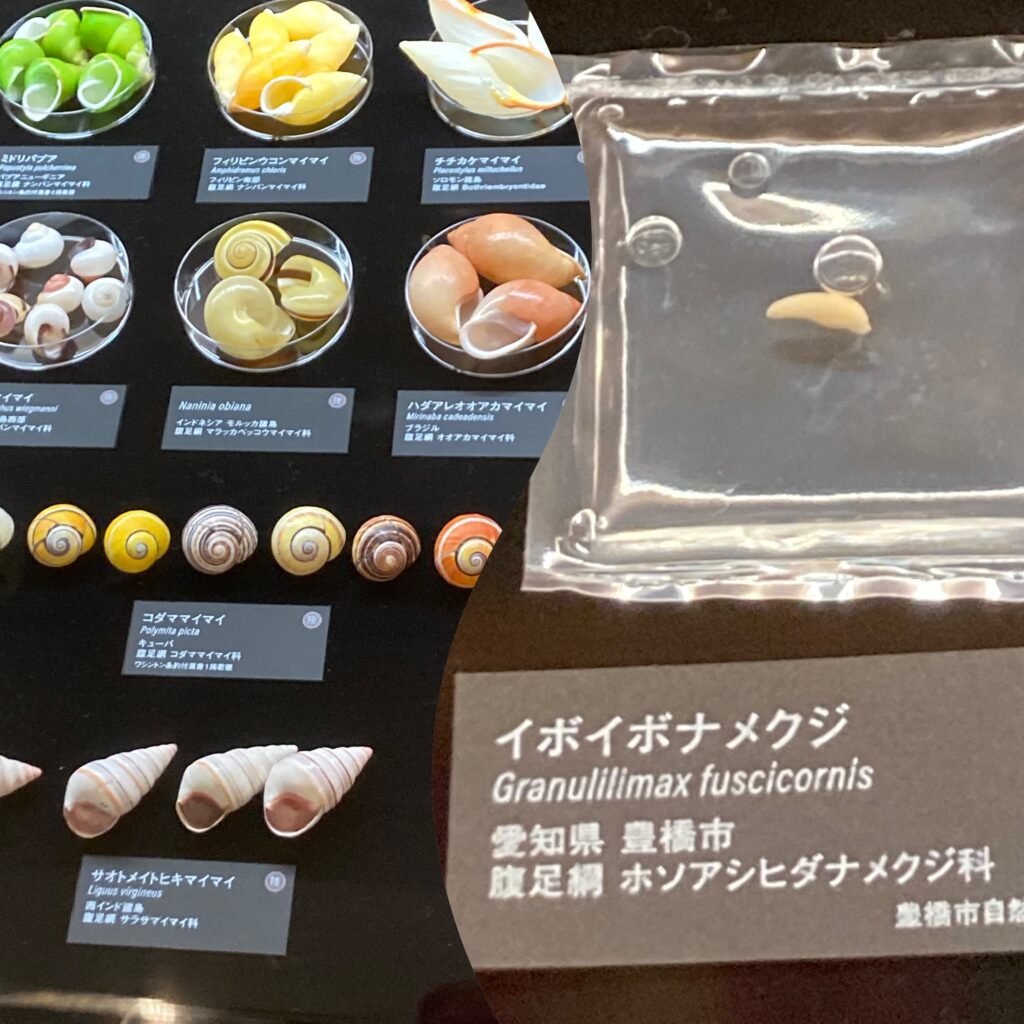

美しい貝からマニア向けまで

貝類展は、もちろん貝類の展示は豊富です。コダママイマイのような「世界一美しい貝」の展示場所は、ちびっ子達を連れた親子が「わぁーキレイ✨」と歓声が上がる程です!ちなみに、私は兼ねてから、気になっていたイボイボナメクジを観る事が出来て嬉しく思っていましたが、こちらのナメクジゾーンの展示は閑散としていましたT_T

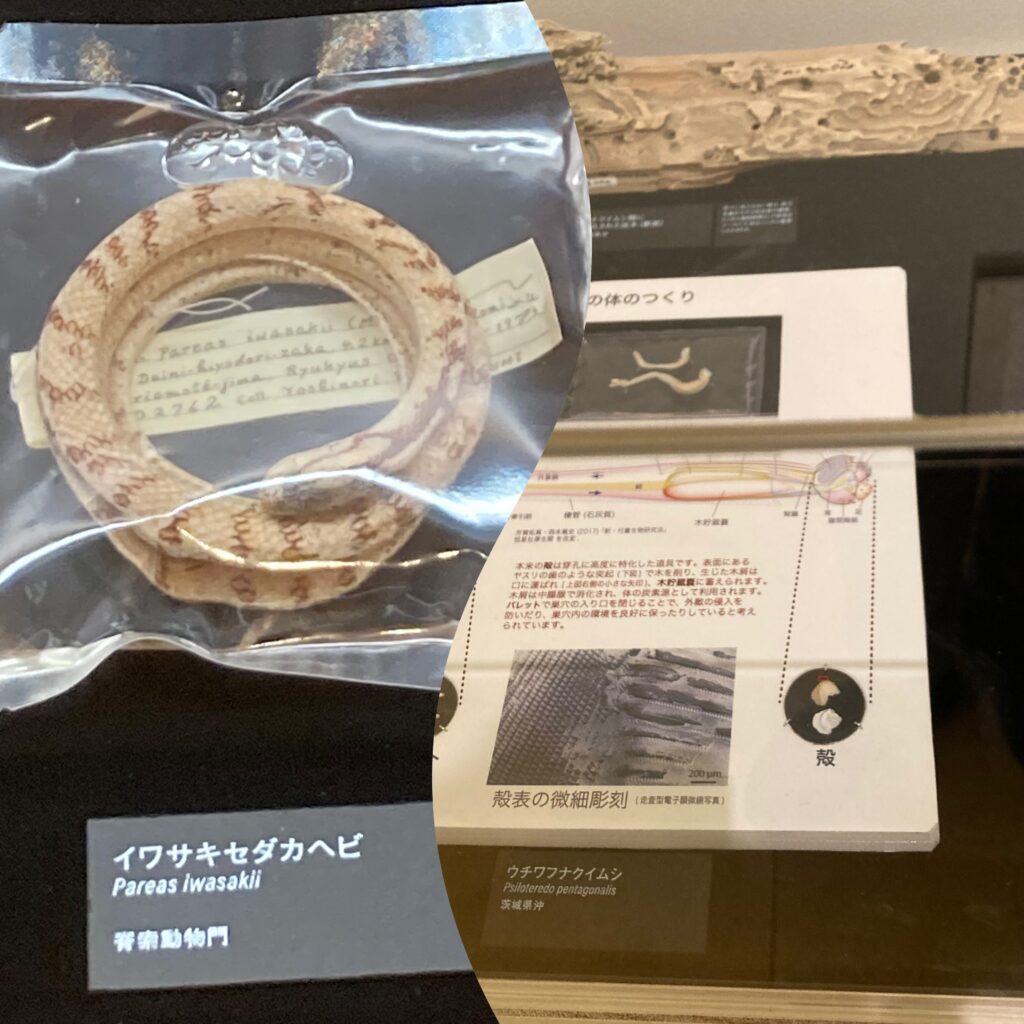

カタツムリを食べるヘビと船を食べる貝

また進化という側面では、左巻きのカタツムリの出現に影響を及ぼしたと考えられているイワサキセダカヘビも展示されています。ある種のカタツムリは、このヘビに食べられないように、殻の巻き方を左り向きに進化させたと考えられています。

さらに海で木を食べるまでに進化した、フナクイムシが詳しく解説されていました。海では、木は育たないのに、海にいる貝が木の成分であるセルロースを分解できる機能を持つなんて、本当に貝の進化には驚きです!

なお、生物を構造化させる成分としては、セルロースとキチンという生体高分子(多糖類)があります。主にセルロースは植物の構造化に作用し、キチンは主に甲殻類や貝類の生物硬化に作用します。つまり、フナクイムシやカタツムリは、直接セルロースを摂取して、キチンを生成できる構造を持っているのです!なんて、生物の進化というの奥深いのでしょうか🧐

ちなみに、水中に生息して木を直接食べる生き物の種類は、とてもごく僅かで、フナクイムシやキクイムシ、また一部のナマズに限られます。また、フナクイムシは、セルロースを分解するバクテリアが体内にいる事が分かっています😌

奇妙な形の貝からお寿司まで🍣

その他にも、奇妙な形をした二枚貝(ショウジョウガイ)からお寿司のネタ、戦時中に配給された貝を使ったシャモジやオランダの巨匠レンブラントの作品まで、ありとあらゆる貝のネタが詰まった展示貝会となっています😎

開催は国立科学博物館で3月2日まで!

企画展「貝類展:人はなぜ貝に魅せられるのか」は今年の3月2日までの開催となっています。料金は、大人630円で、高校生以下は無料です!さらに同じチケットで常設展の展示も観る事が出来ます!ちなみに、国立科学博物館は軟体動物グッズの販売もありますよ🐚

ぜひ、2025年は、企画展「貝類展:人はなぜ貝に魅せられるのか」を訪れて貝の魅力を満喫してくださいね😊

コメント